不動産の等価交換とは?

等価交換とは、等しい価値を持っているもの同士を交換することです。不動産においては、売買代金などの金銭の支払いに換えて価値の等しい土地や建物を所有者間で交換することです。単純に同等の価値の不動産同士を交換する取引もありますが、なかでもよくある例としては、デベロッパー(開発会社)や建築会社が建物を建てた後、地権者(もとの土地や建物の所有者・借地人などの権利者)が持っていた権利の価値と、同等分の建物の区分所有権を交換する方式があります。

この例では、土地所有者はお金を出さずに同じ立地に新しい建物の権利を一部持つことができ、デベロッパーは土地の代金を払う代わりに完成した建物の一部の所有権と交換して開発ができるのがメリットです。デベロッパーは土地の所有者と交換した部分以外の建物を売却したり、貸したりすることで利益を得ることを目的とします。

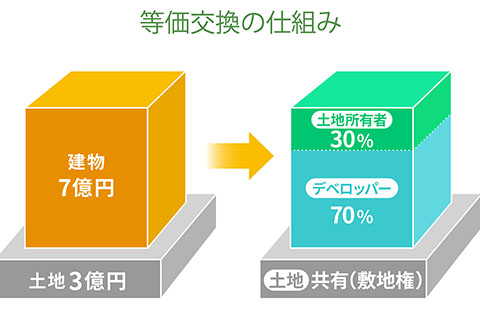

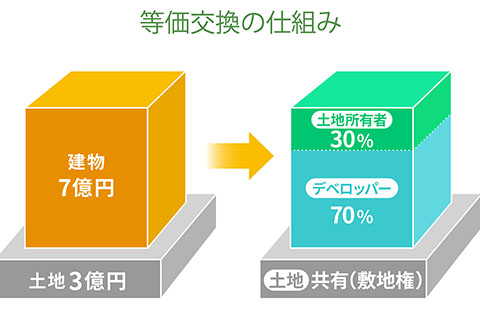

等価交換の仕組み

代表的な等価交換の仕組みとしては、まず、土地や建物の所有者や賃借権などを持つ地権者と、デベロッパーなどの開発会社の間で話し合って、交換する内容について取り決めます。たとえば、土地所有者は、開発のために土地の一部または全部をデベロッパーなどの開発会社に提供します。

そして、デベロッパーがその土地にマンションやオフィスビルなどの建物を建設しますが、その際、建築費用はデベロッパーが負担します。

建物完成後、地権者が提供した不動産の価値の比率に応じて、デベロッパーが建築した建物と土地の所有権(区分所有権)を地権者に分配します。その際に交換するのは、地権者が持っていた土地や建物の権利に応じた価値と、デベロッパーが建築した建物と土地の時価の価値です。たとえば、土地所有者が持っていた土地の価値と、デベロッパーが開発した土地建物の時価の価値の比率が3:7の場合、土地所有者は土地と建物を合わせた全体の30%、デベロッパーは70%を取得することになります。

等価交換の種類

不動産における等価交換には、全部譲渡方式と部分譲渡方式の2つがあります。

全部譲渡方式は、土地所有者がいったん全ての土地をデベロッパーに売却し、建物の完成後に土地所有者が持っていた土地の価値と等価分の開発した不動産の一部(区分所有権)を、土地所有者に譲渡しなおす(土地所有者が買い戻す)方法です。主に建物の建設に使用する土地に複数の権利者がいる場合や事業リスクが高い場合に採用される傾向があります。

部分譲渡方式は、あらかじめ協議して定めた土地の交換比率にもとづいて、土地所有者が土地の権利をデベロッパーに譲渡する方法です。デベロッパーは土地の権利を移転させずにその土地に建物を建て、建物完成後は協議で定めた比率に応じて、土地所有者が土地の権利をデベロッパーに譲渡します。一方デベロッパーは、建物の一部の区分所有権を土地所有者へ譲渡します。この方式は、一般的に土地権利者が単独である場合の等価交換で採用されます。

等価交換のメリット

ご紹介した代表的な不動産の等価交換には主に5つのメリットがあります。それぞれのメリットについて以下で詳しく解説します。

・自己資金なしで土地活用できる

・税制面での優遇措置が受けられる場合がある

・専門的な知識がなくても土地活用できる

・住み慣れた土地で自宅の確保や土地活用ができる

・将来の遺産分割がしやすくなる

自己資金なしで土地活用できる

ご紹介したような不動産の等価交換では、土地所有者は建物を建設する費用を負担する必要がありません。なぜなら、等価交換の場合、デベロッパーが建物の建築費を全額負担するためです。そのため、土地所有者に建物を建てる資金がなくても、土地に関する権利の提供だけで建物の一部(区分所有権)を等価交換で取得できます。

また、土地所有者は取得した建物を自宅にすることもできますが、賃貸住宅として運用することで土地活用もできます。このような点から等価交換は、土地を活用したいものの資金がない場合や、借り入れのリスクを避けたい場合に有効な方法です。

税制面での優遇措置が受けられる場合がある

等価交換では、一定の要件を満たすと、税制面で「立体買換え特例」が適用される場合があります。土地の売却で売却益が出た場合、譲渡所得税の支払いが発生しますが、この特例が適用されると譲渡所得税を全額繰り延べできます。ただし、あくまで繰り延べであり、譲渡所得税が減免されるものではありませんが、等価交換時に税金の支払いが発生しないのはメリットです。

また、等価交換することで、相続税や贈与税の評価額が下がる可能性があります。というのは、所有していた土地を区分所有建物と交換することで、不動産評価額が下がることがあるためです。不動産評価額が下がると、固定資産税や都市計画税の税額が下がるケースもありますので、この点は知っておきましょう。

立体買換え特例については以下の国税庁の公式サイトで確認できますので、詳しい情報が知りたい方は参考にしてください。

専門的な知識がなくても土地活用できる

等価交換では、不動産のプロであるデベロッパーが主導して建物の計画や資金調達を行うため、土地所有者などの地権者は、不動産に関する知識がなくても効率のよい土地活用が可能となります。交換して取得した建物は、デベロッパーが直接売却や運用することを目的として建てたものなので、地権者の負担が少ないだけでなく、運用しやすい傾向があります。

住み慣れた土地で自宅の確保や土地活用ができる

等価交換では、土地所有者が住み慣れた土地や先祖から引き継いだ土地に、建てられた建物に住んだり、土地活用をしたりすることができます。もとの土地の価値が高ければ、等価交換で複数の建物(区分所有権)を取得でき、その場合は自宅と運用のための建物を同時に取得できる点が魅力です。

将来の遺産分割がしやすくなる

ひとつの広い土地をそのまま相続すると遺産分割が難しいケースがありますが、等価交換により複数の区分所有建物を取得することで、将来、区分所有建物単位で遺産を分割することが可能になります。これにより、相続人で公平な分割が容易になり、相続人同士の関係が悪化するような相続トラブル防止につながります。

また、区分所有建物は売却によって現金化しやすい傾向があり、相続税の納付にも対応しやすくなる点がメリットです。

等価交換のデメリット

ご紹介したような不動産の等価交換にはデメリットや注意点もあります。主に3つのデメリットについて、以下で解説していきます。

・対象になる土地の条件が限られる

・不動産を専有する権利が失われる

・交換価値の調整が難しい

対象になる土地の条件が限られる

等価交換の対象になる土地の条件は限られます。都心部や郊外の中心地といった商業ビルや賃貸住宅などの需要が期待できる地域では成立しやすい一方、駅から離れた郊外や商業、住宅などの需要が少ない地域では等価交換が難しい傾向があります。

また、立地は適していても、土地の面積や接道条件、容積率など土地にかかる制限によって一定規模以上の建物が建てられない場合も、等価交換の対象としては難しくなります。理由としては、建てられる建物の規模が小さいと、デベロッパーの利益が期待できず、等価交換の対象にはならないためです。従って、等価交換の対象となる土地は、立地や面積、土地に係る制限などが一定条件を満たしている必要があります。

不動産を専有する権利が失われる

等価交換を行うと、それまで単独で所有していた土地や賃借権などの権利の一部または全部を手放さなければなりません。その代わりに、デベロッパーが建てた建物の区分所有権を得ますが、土地については敷地権という形で共有することになります。

これにより、将来にわたって個人の裁量による土地利用はできなくなることを理解しておきましょう。さらに、所有する権利が区分所有権となることで、土地の権利を建物と切り離して何かを行うことはできません。また、建物の管理や修繕に関しては、単独では判断できず、ほかの区分所有者との合意が必要になります。

交換価値の調整が難しい

等価交換に関する合意形成までには、時間と手間がかかる可能性もあります。デベロッパーとの交換条件の交渉では、お互いの価値基準の違いなどでもめる恐れもあるでしょう。そのほか、建物の設計や手続きなどで調整が必要になることもあります。特に複数の地権者がいる場合は、合意形成に時間がかかることも少なくありません。

等価交換に向いているケース

以下では等価交換に向いている主な3つのケースについてご紹介します。所有している土地の条件がどの程度該当するか確認しておきましょう。

・面積がある程度広くて制限も緩く立地のよい土地を所有している場合

・自己資金が少なく借り入れもせずに土地活用したい場合

・相続対策を考えている場合

面積がある程度広くて制限も緩く立地のよい土地を所有している場合

等価交換は土地の条件によって可否が決まります。都心部や郊外でも賃貸需要や購入需要のあるエリアなど、開発価値の高い場所にある程度広い土地を所有し、その土地の容積率などの制限が緩い場合、等価交換が成立しやすい傾向があります。

また、そのような土地のもとの権利を手放してもよいと考えている場合も等価交換に向いているケースといえます。等価交換では土地を単独で専有できる所有権が失われますが、開発後に建物の区分所有権を得られる場合は、より魅力的なほうを選びましょう。

自己資金が少なく借り入れもせずに土地活用したい場合

等価交換の大きな利点は、対象になれば、デベロッパーが主導するため、自己資金や借入金なしで土地活用できることです。というのは、建物の建設費用はデベロッパーが調達するため、土地所有者は資金調達の必要がないためです。代わりに、土地所有者は土地を提供し、その価値に応じた不動産を取得することになります。

また、建物の建設資金などの借り入れに伴う返済リスクを避けられることも大きなメリットです。対象となる不動産は限られますが、等価交換は魅力的な選択肢だといえるでしょう。

相続対策を考えている場合

等価交換は相続対策としても有効です。たとえば、複数の相続人がいる場合、複数の区分所有建物という形で所有することで、相続分割がしやすくなることがあります。土地のような1つの不動産を共有するより、区分所有できる分割された不動産1つを単独で相続するほうがトラブルになりにくいと考えられます。特に、面積の大きな一体の土地を所有している場合、相続時に相続する土地の分割方法や位置などで価値が異なり、もめるケースがあるため、ご自身の状況に合わせて等価交換の対象となりそうな土地などであれば、検討してみましょう。

等価交換より駐車場経営

等価交換には魅力的なメリットもありますが、対象になる土地は意外と限られます。所有する土地が等価交換の対象になるのが難しいと思われる方や、等価交換の協議や仕組みが面倒だと感じる方は、等価交換とは異なる土地活用方法を検討するほうがよいでしょう。たとえば、等価交換と同じく少ない初期費用で始められる駐車場経営もおすすめの1つです。特に、近い将来、土地利用計画がある場合や、短期的な収益を求める場合は柔軟な選択肢として有効な土地活用になります。

駐車場経営とは

駐車場経営は、所有する土地を駐車スペースとして提供し、利用者から料金を徴収することで収益を得る土地活用方法の1つです。駐車場経営としては、月極駐車場とコインパーキングのような時間貸しが代表的な運営形態として挙げられます。建物を建設する賃貸住宅経営などと比べて収益性は低くなりますが、初期投資額や管理の手間が少なく、比較的安定した収益が得られることが特徴です。

駐車場経営のメリット

駐車場経営には、いくつかメリットがあります。

・転用性が高い

・収益化が早い

・初期費用が安い

・狭小地や不整形地でも経営できる

駐車場経営は、ほかの土地活用に転用しやすい柔軟性のある土地活用方法です。ほかの長期的な土地活用や売却など、最終的な土地の利用や処分が決定する前の暫定利用としても有効です。もちろん、収益に納得できれば、そのまま長期運用することもできます。

さらに、開設準備から運営開始まで、短期間で早期の収益確保も可能なうえ、立ち退きや契約解除に伴うペナルティーもほとんどなく、建物の解体といった手間をかけずに撤退できます。

また、駐車場の運営管理を少ない負担で容易に行えるのもメリットの1つです。特に、駐車場運営会社に運営まで依頼すれば、定期的なメンテナンスや修繕の負担も少なく、管理の手間もあまりかかりません。

等価交換と比較すると、駐車場経営は収益性が低いものの、より迅速に収益を得られる点が大きな利点です。また、所有する土地を手放す必要がなく、土地所有者の意思で開設や撤退の決定もほぼ自由に行えます。将来的な土地活用の方向性が定まっていない場合や、費用をほとんどかけずに一時的な収入を得たい場合には、駐車場経営が魅力的な選択肢になるでしょう。さらに、駐車場として活用できる土地の条件は等価交換と比べて緩く、住宅地や商業地にある車の通行可能な土地であれば、狭小地や不整形地でも運用できることが多いです。

駐車場経営に向いているケース

以下のようなケースは駐車場経営に向いています。

・住宅地や商業地にある土地の有効活用

・短期的な土地活用

・狭小地や不整形地の活用

・初期費用を抑えた土地活用

・手間と時間をかけずに運営する土地活用

駐車場経営はさまざまな状況下で柔軟に土地を活用し、収益を得られる土地活用方法です。土地活用にお悩みの方は、まずは気軽に始められる駐車場経営がおすすめです。

三井のリパークで土地活用

等価交換は、ご紹介したように土地所有者とデベロッパーや建築会社などが協力して土地を有効活用する方法です。自己資金なしで建物を取得でき、相続対策や譲渡所得税の繰り延べ措置があるなどのメリットがあります。その反面、土地の条件に大きく左右され、協議の手間もかかり、土地所有者の意思で決められないといった柔軟性に欠ける面もあります。

等価交換が難しい土地を所有している場合、より柔軟で迅速な土地活用方法の1つとして、駐車場経営がおすすめです。三井のリパークでは、月極駐車場やコインパーキングなど、駐車場経営を行いたい土地オーナーさまの運営や管理を全面的にサポートします。特に一括借り上げ方式なら、初期投資や管理の手間なく、安定した賃料収入を得られます。(※1)また、将来的な建築計画変更にも柔軟に対応できるため、ぜひ一度三井のリパークにご相談ください。

※1 立地等によってはお受けできない場合もございます。また、建物解体、アスファルト舗装、外構、固定資産税などの租税公課や町内会費はオーナーさまのご負担となります。